Le sostanze perfluoroalchiliche (acronimo PFAS) sono secondo l’OCSE almeno 4730 tipi di molecole, di cui le piú note sono il PFOA (acido perfluorottanoico) e il PFOS (perfluorottanosolfonato). Sono acidi organici aventi proprietà molto ricercate in diversi settori industriali (tessile, prodotti per la casa, prodotti antincendio, automobilistico, alimentare, edile, elettronico): sono impermeabili all’acqua e ai grassi, resistono alle alte temperature.

La loro estrema versatilità li rende utilizzabili in un ampio spettro di settori industriali, compreso quello militare, nonché dalla padella antiaderente al filo interdentale (imballaggi alimentari, carta forno, cannucce ecologiche e biodegradabili, farmaci, cosmetici, emulsionanti e tensioattivi in prodotti per la pulizia, nella formulazione di insetticidi, rivestimenti protettivi, schiume antincendio e vernici).

Ma allo stesso tempo risultano praticamente indistruttibili ovvero non si degradano mai e li ritroviamo praticamente ovunque ( anche nel mar Artico) e fin dal 1998 l’EPA (Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti) ha sollevato preoccupazioni sul rischio associato a tali composti per la salute dopo alcuni studi. E’ nel 2007 che in uno studio condotto sui principali fiumi europei si legge per la prima volta di alte concentrazioni di PFOA in Italia, nel fiume Po, e si scopre che e’ proprio la Pianura Padana a risultare la piú vasta area a maggior inquinamento da PFAS in Europa.

Inoltre da almeno dieci anni esiste un caso grave di disastro ambientale per inquinamento da PFAS nel triangolo delle province di Vicenza, Verona e Padova, caso venuto alla ribalta per l’inquietante ritardo di intervento delle autorità competenti e la strenua mobilitazione dei comitati no-Pfas che ottengono nel 2016 un biomonitoraggio a campione sugli abitanti residenti nella zona contaminata. L’indagine ha confermato livelli di PFOA superiori nei soggetti esposti,rispetto a quelli non esposti, con alterazioni metaboliche confermate nella maggioranza dei casi. Ad oggi l’inquinamento di questa grande area che coinvolge piú di 350mila persone continua non essendo stata bonificato il sito corrispondente alla fabbrica Miteni responsabile.

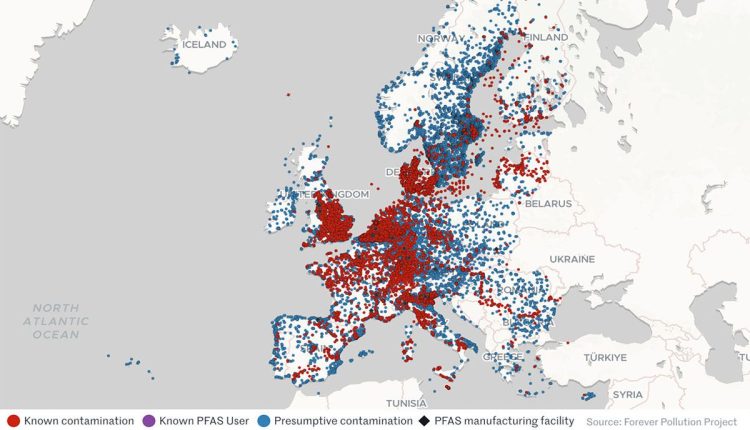

Il quotidiano francese Le Monde ha creato la Forever Pollution Map, la prima mappa a mostrare l’entità della contaminazione in Europa da parte di queste sostanze tossiche e persistenti (https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2023/02/23/forever-pollution-explore-the-map-of-europe-s-pfas-contamination_6016905_8.html).

E’ fuori ogni dubbio che l’acqua potabile e gli alimenti sono fonti note di PFAS nella dieta umana. La recente indagine condotta da Greenpeace in 235 comuni di tutto il Paese ha sollevato ancora una volta l’attenzione attraverso la comunicazione mediatica sulla presenza diffusa dei PFAS nelle acque potabili (riscontrata la presenza nel 79% dei campioni). Anche per tamponare in qualche modo la mancanza di dati pubblici a riguardo. Perché ci preme sottolineare che non sono gli interventi emergenziali ad assicurare l’assenza di sostanze inquinanti nell’acqua potabile. Occorre una strategia complessiva di prevenzione e protezione che sulla carta esiste (leggi Piani tutela acque regionali e Piani di gestione delle Autorità di Bacino) mirata a preservare l’integrità dei corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile, concentrandosi in particolare sulla difesa da contaminazioni chimiche provocate da sostanze persistenti e mobili come i PFAS. Leggiamo in un interessante articolo di Claudia Marcolungo sulla rivista giuridica “quotidiano legale.it”: “I PFAS sono estremamente sfuggevoli a chi li intenda ingabbiare all’interno delle categorie giuridiche esistenti od inquadrare nel tradizionale piano cartesiano con le coordinate spazio-temporali consuete. I PFAS sfidano lo spazio e il tempo: la loro persistenza, la loro mobilità, la loro tendenza al bioaccumulo e alla biomagnificazione, nonché la loro tossicità in via continua di definizione, mettono in crisi il diritto, sguarnito di fronte a tali sostanze quanto a strumenti. E’, in altri termini, difficile inquadrare l’oggetto stesso della regolazione”. Ma le problematiche articolazioni del fenomeno dei PFAS che ha dimensioni globali “non possono tuttavia giustificare l’inazione dei pubblici poteri, la cui funzione, in tal caso, verrebbe disattesa, e neppure limitare le responsabilità, nel corrispondere un servizio qualitativamente adeguato, in capo ai soggetti gestori dei servizi idrici integrati, i consorzi di bonifica o gli enti e le società deputate agli impianti di trattamento di acque e rifiuti” continua l’articolo.

Se e’ vero che il d.lgs n. 18 del 2023, successivo alla Direttiva europea n. 2184/2020, entra in vigore il 12 gennaio 2026, troppo spesso si trascura il fatto che e’ diritto già vigente “l’obbligo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e pulizia, dove col termine salubre si intende l’assenza di sostanze che possano rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana”, mette in evidenza Marcolungo.La tutela della salute pubblica resta in carico all’azione pubblica di fronte al fenomeno della presenza di PFAS, come implicano le stesse funzioni di soggetti pubblici quali le Aziende sanitarie locali (ASL), le Direzioni Prevenzione e sicurezza alimentare e veterinaria delle Regioni, i vari dipartimenti o apparati tecnico scientifici a supporto dell’azione pubblica tra i quali le ARPA.

La tutela delle risorse idriche, per uso umano, superficiali e sotterranee, esige un approccio integrato per le inevitabili intersezioni con altri settori come il rispetto dei meccanismi ecologici del suolo, la tutela della biodiversità, la salvaguardia della catena alimentare e la garanzia dello stesso sistema produttivo con il monitoraggio delle diverse emissioni in ambiente. Una visione integrata e complessa che per risultare efficace richiede risorse adeguate, strumentazioni idonee, competenze specifiche, dati verificabili, implicando la collaborazione fra i differenti livelli istituzionali coinvolti e l’assunzione delle responsabilità connesse.

I produttori dei PFAS, come già accaduto in passato con decisioni restrittive delle autorità europee, oppongono resistenza sostenendo che non esistono prodotti alternativi per le applicazioni elettroniche, per le tecnologie energetiche, e per alcuni rivestimenti. La proposta di restrizione invece tiene in considerazione le alternative esistenti per tutti gli usi e include dei periodi di transizione.

A dicembre 2024, 46 ONG, fra cui ISDE Italia, e 40 scienziati hanno firmato una lettera per chiedere al Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, di adottare restrizioni per la produzione e l’uso dei PFAS: “Le scriviamo per sottolineare l’urgente necessità di un forte sostegno alla restrizione dei PFAS. La proposta di restrizione, che è stata elaborata da cinque Stati europei ((Danimarca, Germania, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia), prevede ragionevoli disposizioni transitorie per le applicazioni in cui non sono ancora disponibili soluzioni alternative, comprese le applicazioni nel settore medico e le tecnologie per la transizione energetica. Questo dimostra che la proposta è sia ambiziosa che praticabile”.

Intanto recentemente

l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha classificato il flufenacet, diserbante impiegato nella coltura di cereali, come interferente endocrino con potenziali effetti negativi sullo sviluppo cerebrale nei bambini. La Commissione Europea ha proposto di non rinnovare la sua autorizzazione entro il 2025.