Per il consueto numero domenicale della rubrica “Spiccioli di spiritualità” diretta dal prof. Pasquale Vitale, il prof. Michele Pugliese ci parla di San Bartolo Longo. La nota su Longo e il giornalismo è a cura del prof. Vitale.

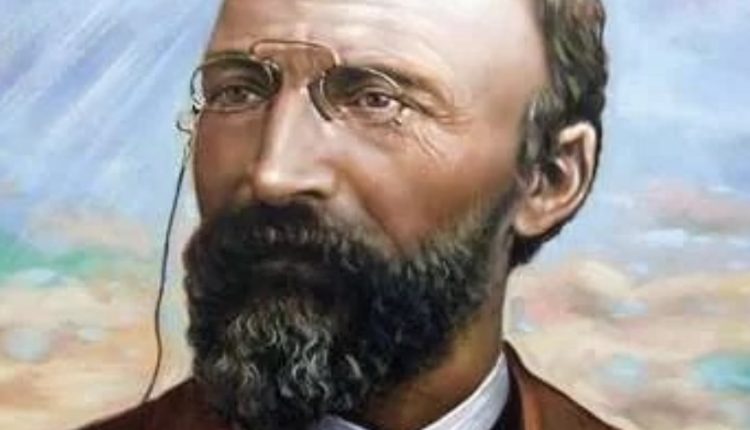

Domenica 19 ottobre, in Piazza San Pietro a Roma, si è tenuta la solenne cerimonia di canonizzazione, insieme ad altri sei beati, di un uomo molto amato nel nostro territorio, una figura centrale per la città di Pompei e per la devozione al Santo Rosario. Stiamo parlando di Bartolo Longo, nato a Latiano, un piccolo centro del brindisino, in Puglia, il 10 febbraio 1841.

Di famiglia benestante, in gioventù si trasferì a Napoli per studiare Giurisprudenza. Durante gli anni universitari si avvicinò alle idee anticlericali del tempo e persino allo spiritismo, allontanandosi dalla fede cattolica ricevuta in gioventù. Ma la sua vita cambiò radicalmente grazie a una profonda crisi spirituale e all’incontro con persone di fede, tra cui la sua futura moglie Marianna De Fusco. Dopo essersi convertito completamente alla fede cattolica, sentì la chiamata a evangelizzare attraverso la preghiera del Rosario.

La sua opera più grande è la fondazione del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, la cui costruzione ebbe inizio con l’arrivo di un’immagine della Madonna del Rosario (portata da Napoli a Pompei quasi per caso, su un carretto di letame). Bartolo Longo lavorò instancabilmente per promuovere la devozione mariana e per trasformare la valle in un centro di preghiera e di rinascita spirituale, su cui svetta tuttora la religiosità campana e di tutto il Mezzogiorno.

Prima fu costruito il campanile, poi le strade, la tranvia e la stazione ferroviaria, l’acquedotto e l’ufficio postale, fino alle prime case operaie, anticipando di qualche anno la prima enciclica sociale di Leone XIII, Rerum novarum. Accanto al Santuario nacquero le opere collegate: l’istituto per i figli dei carcerati, in un tempo in cui un certo positivismo scientifico riteneva (a torto) che le tare dei padri si trasmettessero ereditariamente ai figli; e poi l’istituto per le orfanelle e i senza famiglia, gli asili, gli ospizi, un ospedale e una casa per i pellegrini. Tutte queste opere furono donate alla Santa Sede nel 1893, per cui da allora il Santuario si onora del titolo di Pontificio.

È stata questa la via della santità percorsa da Bartolo Longo, in una terra desolata, nota solo per la vicinanza agli scavi archeologici iniziati nella metà del Settecento e indicata genericamente come “Valleda”.

Al tempo di Bartolo siamo nel periodo di transizione tra il Regno Borbonico e quello Sabaudo, in un contesto di crescente contrasto tra Stato e Chiesa. Il laicismo più illuminato imputava alla religione un freno al progresso e alla modernità. In questo clima culturale ostile, Bartolo ebbe il coraggio di proporre una religiosità semplice, popolare e priva di superstizioni, fondata sulla preghiera del Rosario, che grazie a lui conobbe una straordinaria rinascita.

In quest’opera di rinnovamento spirituale e sociale, Longo fu sostenuto da grandi personalità del suo tempo, come i futuri santi Caterina Volpicelli, fra Ludovico da Casoria, Giuseppe Moscati e soprattutto la contessa Marianna Farnararo De Fusco, della quale fu prima amministratore delle terre e poi marito, considerata la vera cofondatrice della sua opera.

Il giovane Bartolo, arrivato nella valle desolata, cominciò la sua attività come avvocato e amministratore, ma lo squallore del posto, segnato dalla miseria, segnò il cambiamento della sua vita. Egli stesso lo descrisse come un’“illuminazione interiore”: il passaggio da una vita mondana a un’esistenza interamente dedicata a Dio e ai poveri. Nacque così la “Nuova Pompei”, la città edificata sulla fede, con il Santuario, il campanile e le prime opere sociali.

Lo splendore degli scavi da una parte e la nascita della nuova città dall’altra fanno di Pompei una realtà unica, sacra e profana allo stesso tempo, dove convivono la magnificenza classica del mondo romano e la santità degli umili che, insieme a Bartolo, seppero edificare grandi opere di carità.

Il sigillo della santità di Bartolo Longo rappresenta un modello anche per l’uomo di oggi, perché unisce i due poli fondamentali dell’esperienza umana: la fede e la cultura. La sua vicenda dimostra che solo dal loro incontro possono nascere opere durature e autentiche.

Bartolo Longo giornalista e comunicatore sociale

Oltre che fondatore e benefattore, Bartolo Longo fu anche un giornalista e un grande comunicatore.

Nel 1884 fondò il periodico “Il Rosario e la Nuova Pompei”, che ancora oggi è pubblicato come organo ufficiale del Santuario. Attraverso questa rivista, diffondeva la devozione al Rosario, raccontava i miracoli e le opere di carità, raccoglieva fondi e, soprattutto, educava il popolo alla fede e alla solidarietà.

Bartolo comprese l’importanza della stampa come strumento di evangelizzazione e di promozione sociale: il suo linguaggio era semplice e diretto, adatto anche ai meno istruiti. In questo senso può essere considerato uno dei pionieri del giornalismo cattolico italiano, che usò la parola scritta non solo per informare, ma per formare le coscienze e costruire una cultura cristiana popolare.

Bartolo Longo è anche l’autore della celebre “Supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei”, una delle preghiere mariane più diffuse al mondo. È una solenne invocazione alla Vergine Maria per la pace e la conversione, recitata solennemente l’8 maggio e la prima domenica di ottobre. Una delle sue più note espressioni recita:

“O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo d’amore che ci unisci agli Angeli, torre di salvezza negli assalti dell’inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più.”