Riparte, con il consueto appuntamento domenicale e con una riflessione sulla Turchia, la rubrica “Spiccioli di spiritualità” diretta dal prof. P. Vitale e curata dal prof. Michele Pugliese.

Come ben si sa, il cristianesimo nacque in Palestina, terra ahimè funestata oggi da un tremendo conflitto, in una sperduta terra chiamata all’epoca Galilea, in un minuscolo villaggio chiamato Nazareth, dove una donna, che noi adoriamo con nome di Vergine Maria, ebbe da parte di un angelo l’annuncio di una gravidanza misteriosa, il cui frutto, Gesù, avrebbe cambiato i destini del mondo.

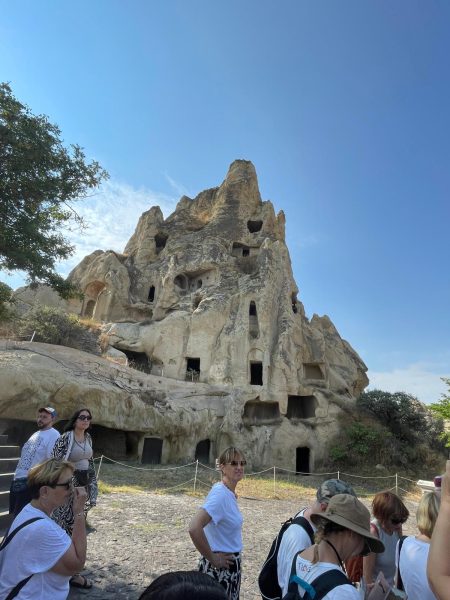

Ma in quale luogo il nascente cristianesimo si sarebbe sviluppato all’inizio della sua storia millenaria? Questo è poco noto ai più, ma il suo primo sviluppo si ebbe nelle grotte, e precisamente in Cappadocia, splendida regione della Turchia, nota per i suoi Camini delle fate, ovvero straordinari coni di tufo chiaro sormontati da capitelli di roccia dura e scura, diventati l’emblema stessa di quella regione, dove i primi cristiani, eremiti, monaci, mistici, avevano eretto le proprie dimore scavando nella roccia friabile di quel posto le loro abitazioni.

Non solo i monaci per la verità, anche gli abitanti del luogo avevano scavato interi villaggi che sono stati abitati fino alla fine dell’ottocento, un po’ come i nostri sassi di Matera, tanto per avere un’idea. Il fascino che emanano queste costruzioni – per me che ho avuto la fortuna di visitarle recentemente – è incredibile.

Scrive Jean Potit, un religioso agostiniano francese, giornalista, sacerdote, teologo: “La seduzione della Cappadocia comincia da ciò che essa ha di più visibile, di più fisico da offrirci; l’incanto inalterabile dei ‘Camini di fata’, delle grotte-chiese, dei vigneti squadrati nel terreno gessoso. Questo fascino ci proietta in un altro universo, segreto ma pur tuttavia reale, dell’avventura interiore vissuta in questi luoghi lungo i secoli: prima dalle comunità cristiane attorno ai Padri cappadoci (Basilio, Gregorio di Nissa, Gregorio di Nazianzo) e poi, fino al XII secolo, da eremiti e cenobiti destinati a restare sconosciuti per sempre. La parola dei primi risuona ancora nelle loro omelie e nei loro commentari, eco dei grandi interrogativi teologici del IV secolo. Gli altri hanno dipinto sulle pareti delle chiese rupestri le immagini del mondo spirituale del quale vivevano; qui tutta la Bibbia rivive con gli incanti dell’arte religiosa bizantina”.

Il pensiero dei tre Padri cappadoci – mistici, teologi, filosofi – mirava a dimostrare che i cristiani erano in grado di confrontarsi sulla loro fede con gli intellettuali dell’epoca di lingua greca, e che il Cristianesimo era una dottrina non contraria alla filosofia, ma che anzi portava alla conoscenza, alla fede e ad un nuovo stile di vita. Furono loro a introdurre nel pensiero cristiano i termini della filosofia greca e a definire che il Figlio (Gesù) fosse di una sostanza simile al Padre (Dio). Nei loro scritti fecero uso intensivo della formula “tre persone” (ipostasi) in una sola “sostanza” (ousia) e quindi ammettendo sì una distinzione tra Padre e Figlio (non sono la stessa persona), ma allo stesso tempo insistendo sulla loro sostanziale unità, che è alla base della teologia sulla Trinità, approfondita poi da un altro grande filosofo e Padre della chiesa, Agostino.

Oggi queste cose sono date per scontate nella dottrina cristiana – anche se non note ai più – ma si deve alla loro intuizione tutto lo sviluppo del pensiero cristiano dei secoli successivi. Il tutto nato in una zona della Turchia – meta di turisti che apprezzano molto anche il “giro in mongolfiera”: caratteristico e bellissimo volo che si fa all’alba per mirare un fantastico paesaggio – nella quale il cristianesimo ortodosso ha vissuto un uno sviluppo e una presenza costante fino al 1453, anno di fine dell’Impero bizantino, conquistato dai Turchi ottomani, di religione musulmana, che formarono in impero che durò fino al 1922.

Tra il XVI e il XVII secolo, sotto il regno di Solimano il Magnifico, l’impero ottomano giunse all’apice del suo potere, diventando un’entità multietnica, e in parte multireligiosa e multiculturale, controllando un immenso territorio, esteso dai confini meridionali del Sacro Romano Impero, fin quasi alle periferie di Vienna e della Polonia a nord, fino allo Yemen e all’Eritrea a sud; dall’Algeria a ovest fino all’Azerbaigian a est, controllando la quasi totalità dei Balcani, del Vicino Oriente e del Nordafrica. Nei secoli ben sette guerre turco-veneziane caratterizzarono i controversi rapporti tra l’impero ottomano e la Repubblica di Venezia, partner privilegiati nei commerci, ma nemici perenni per il controllo del Mediterraneo e in particolare della Grecia.

Con la fine dell’Impero Ottomano a seguito della sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, della divisione dei suoi territori da parte delle potenze europee e dell’ascesa del movimento nazionalista turco guidato da Mustafa Kemal Ataturk, nacque l’odierna Turchia, uno stato dove la presenza dei cristiani è ridotta al lumicino. Infatti essi rappresentano una piccola minoranza, con stime del 2015 che indicavano circa lo 0,3% della popolazione, pari a circa 240.000 persone su una popolazione di circa 80 milioni.

Il cristianesimo, nelle sue componenti cattolica, ortodossa, protestante, anglicana e altre confessioni minori, è la religione più diffusa al mondo, in Europa, nelle Americhe, nelle Filippine, in Australia e in molti paesi africani. Non è presente, o è presente in percentuali ridottissime, proprio in quei paesi dove è nato: nella Palestina (l’odierno stato d’Israele) e nella Turchia. Strano, sembra quasi che Dio voglia dirci che in fondo è presente in tutti gli uomini che fanno la sua volontà.

FOTO