Per il consueto numero domenicale della rubrica “Spiccioli di spiritualità” diretta dal prof. Pasquale Vitale, il prof. Michele Pugliese ci parlA della pace come patto, di ebrei, palestinesi e il sogno di Abramo.

Ebrei e Palestinesi hanno trovato un accordo di pace, o meglio, di fine della guerra, perché la pace – quella vera – è ancora di là da venire.

La pace non significa soltanto assenza di guerra: la parola pace ha una profondità e una varietà di significati che vanno ben oltre la semplice cessazione delle ostilità. Deriva dal latino pax, che a sua volta ha radici sanscrite (pak, pag), con il significato di “fissare, pattuire, unire, saldare”. Questo suggerisce che la pace è un patto, un’unità costruita, una condizione positiva di benessere.

Johan Galtung, sociologo e matematico norvegese, scomparso nel 2024, è stato una delle figure più influenti nella riflessione contemporanea sulla pace. Fondatore dei Peace Studies, area di studi interdisciplinari dedicata alla costruzione della pace intesa non come semplice assenza di guerra, Galtung ne offre una visione più ampia e profonda.

Secondo lui, la pace è uno stato attivo e duraturo, che implica l’eliminazione non solo della violenza diretta, ma anche di quella strutturale, cioè delle forme di oppressione, ingiustizia, povertà e disuguaglianza sociale. È la condizione di una società in cui i diritti umani sono rispettati, dove prevalgono cooperazione, sviluppo sostenibile e pari opportunità per tutti.

La fine delle ostilità tra israeliani e palestinesi, pur rappresentando una conquista diplomatica, non sembra ancora orientarsi verso questo ideale di pace “positiva”.

Ci domandiamo allora: da dove deriva l’odio tra questi popoli -o, più precisamente, tra parte di essi – che pure condividono un’origine comune?

Ebbene sì: ebrei e musulmani affondano le radici in una stessa storia spirituale e appartengono, insieme al Cristianesimo, al ceppo delle religioni abramitiche. Le loro origini si intrecciano nella figura del patriarca Abramo, citato sia nella Bibbia che nel Corano, considerato il primo monoteista da tutte e tre le religioni, e testimone della fede in un unico Dio.

Questo Dio è chiamato YHWH nell’Ebraismo e Allah nell’Islam, ma si tratta soltanto di una differenza linguistica: l’essenza è la stessa.

Molti profeti venerati dagli ebrei -Mosè, Abramo, Noè, Davide, Salomone – sono riconosciuti anche nell’Islam, sebbene interpretati in modo diverso. In particolare Mosè occupa un posto centrale in entrambe le tradizioni religiose, che condividono valori comuni come la misericordia, il digiuno, l’elemosina e il rispetto per la legge divina.

L’Islam, nato in un contesto semitico vicino-orientale, ha incorporato la storia ebraica come parte della propria narrazione religiosa, sviluppando forti somiglianze con l’Ebraismo nella giurisprudenza, nella struttura comunitaria e nelle pratiche fondamentali.

Il punto di contatto più evidente tra le due fedi è rappresentato da Ismaele, figlio di Abramo (in ebraico Yismāʿēl, in arabo Ismāʿīl), figura centrale e complessa, profondamente significativa per entrambe le tradizioni.

Ismaele nacque da Agar, la schiava egiziana di Abramo. Incinta e maltrattata da Sara, la legittima moglie del patriarca, Agar fuggì nel deserto, dove le apparve un angelo che la invitò a tornare, promettendole che suo figlio sarebbe stato chiamato Ismaele (“Dio ascolta”) e che sarebbe stato “un asino selvatico d’uomo”, la cui mano sarebbe stata “contro tutti e la mano di tutti contro di lui” (Genesi 16).

Dopo la nascita di Isacco, Sara chiese ad Abramo di allontanare Agar e suo figlio, temendo che Ismaele potesse condividere l’eredità con il figlio legittimo. Abramo, addolorato, venne rassicurato da Dio, che gli promise di prendersi cura anche di Ismaele e di farne il capostipite di una grande nazione (Genesi 21).

Ismaele lasciò così la casa di Abramo e divenne il progenitore dei popoli arabi, e dunque — nella prospettiva religiosa — dei musulmani e dei moderni palestinesi. Nell’Islam, Isma’il è venerato come profeta di Dio e come esempio di rettitudine e perseveranza.

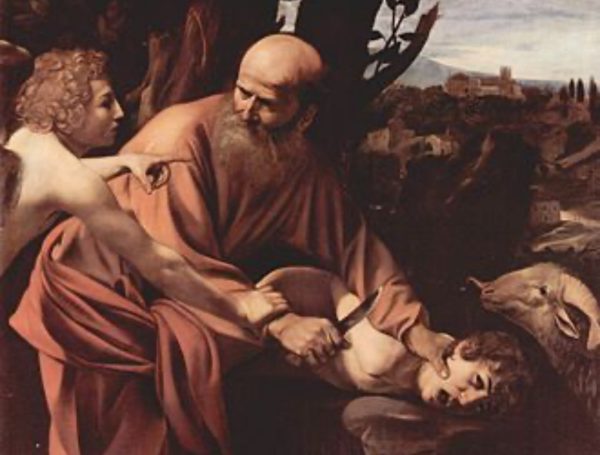

Ma c’è di più. A tutti è noto il celebre episodio del “sacrificio di Isacco”, immortalato anche in un dipinto straordinario del Caravaggio, ma nella tradizione islamica, non in quella ebraica, il figlio che Abramo stava per sacrificare è proprio Ismaele.

Questo evento è commemorato ancora oggi nella festa dell’‘Id al-Adha, la “Festa del Sacrificio”. Secondo la stessa tradizione, Abramo e Ismaele avrebbero anche edificato — o ricostruito — la Kaʿba alla Mecca, il luogo più sacro dell’Islam.

In sintesi, Ismaele è un punto di connessione fondamentale tra le religioni abramitiche, compreso il Cristianesimo. E allora, da dove nasce tutto questo odio tra due popoli che condividono origini, valori e Dio?

Le ragioni storiche sono complesse e non possono essere analizzate nello spazio di questa rubrica, ma una riflessione si impone: le religioni hanno tra loro molti punti di contatto, ma anche differenze.

Se l’animo umano si sforzasse di guardare più alle affinità che alle divisioni, troverebbe motivi d’incontro sul terreno comune della pace.

Se invece continuiamo a strumentalizzare le religioni, riducendole a pretesto per giustificare le nostre ragioni e i nostri interessi, allora non ne usciremo mai — e degraderemo Dio a un fantoccio delle nostre miserie.

Dio è la ragione stessa della pace, e tutti coloro che veramente credono in Lui dovrebbero far proprie le parole del Mahatma Gandhi:

“Non c’è via per la pace, la pace è la via.”