Pubblichiamo il terzo articolo della rubrica “Il Novecento delle donne” a cura del professore Pietro Salvatore Reina.

Elsa Morante, la maggiore scrittrice italiana del Novecento, nasce il 18 agosto 1912 a Roma da Irma Poggibonsi, una maestra elementare ebrea originaria di Modena e da Francesco Lo Monaco, ma viene riconosciuta all’anagrafe dal marito Augusto Morante, sorvegliante in un riformatorio minorile, da cui prende il cognome.

In un’intervista rilasciata, nel 1972, all’amico Enzo Siciliano la Morante afferma: «la vita privata di uno scrittore è pettegolezzo; e i pettegolezzi, chiunque riguardino, mi offendono».

Nella raccolta Alibi (1958) – sedici poesie lontane da ogni corrente letteraria dell’epoca ma ancorate alla tradizione greca, alla mitologia, alla poesia italiana delle origini – il tema è l’amore, non ha importanza se reale o solo immaginario. È la qualità della sua forza a interessare Elsa.

La scrittura di Elsa Morante è attraversata da una luce mitica e stregata, a-temporale, metafisica come quella nelle tele degli amici Giorgio De Chirico e particolarmente di Alberto Savinio. Questa luce si posa, riscalda e accompagna la naturale affabulazione dell’autrice: «…fra le tante spose / io sola, unica io, /so con bellissime fiabe / consolare la notte» (da «Shererazade», in Alibi).

Quella di Elsa Morante è stata un’esperienza unica nella letteratura del Novecento: alla letteratura essa ha offerto tutta la propria esistenza, afferma con acume il professore e critico letterario Giulio Ferroni (cfr. Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, p. 551).

Tutta la produzione letteraria di Elsa Morante si può dividere in due grandi parti cronologiche. Una prima parte caratterizzata da un enorme produzione narrativo-giornalistica; una seconda a partire almeno dal romanzo del 1948 (Menzogna e sortilegio) segnata da un impegno letterario molto più autonomo e deciso. Sul fondamento di dati oggettivi, si deve assumere a spartiacque tra le due fasi il periodo cruciale e drammatico della Seconda guerra mondiale.

Nella produzione di Elsa Morante non si può non evidenziare un senso religioso che i più (Cecchi, Garboli, Siciliano) hanno tralasciato. La ricerca della verità è in ogni uomo, in ogni donna. In un’intervista televisiva concessa alla trasmissione «Il Grillo» (Rai Tre) del 23 aprile del 2002, Cesare Garboli, l’allievo di Natalino Sapegno, ma soprattutto l’amico di Elsa Morante, interrogato su quanta influenza Simon Weil avesse potuto esercitare sulla Morante e se la «visione della storia della Morante» fosse più «laica» o «religiosa», risponde che «…Elsa era un’anima profondamente religiosa, ma in modo molto individuale e in qualche modo solitario e non confessionale. Tuttavia, era molto credente in gioventù, quando aveva una fede cattolica molto pronunciata e molto profonda, ma poiché, come sempre, in Elsa, le cose si trasformavano, anche la fede si è trasformata, diventando così una persona non più praticante…».

Elsa Morante è una bambina geniale, quasi subito impara a leggere e a scrivere, comincia ad inventare, a scrivere fiabe, storie, che a volte pure illustra, a penna e con matite di diversi colori, poesie, dialoghi che annota su quaderni, o che pubblica su giornaletti per bambini tra cui Il Corriere dei Piccoli. La piccola Elsa non frequenta le scuole elementari. La formazione della personalità umana e letteraria della Morante si forgia sulle letture tumultuose dell’infanzia, dell’adolescenza: le storie fantastiche, le vicende cavalleresche, le avventure esotiche, le fiabe. I miti, le epopee degli antichi, le storie dei grandi corsari, dei capitani, le fiabe, caratterizzano l’immaginazione, la memoria, la prosa e i versi della Morante. Sono il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, gli «adolescenti passionali, incantati, trasognati» dei romanzi di Hermann Melville, di Stendhal, di Umberto Saba, di Sandro Penna, il Robinson Crusoe di Daniel Defoe, la «creativa» prosa e poesia di Arthur Rimbaud, la musica di Mozart a ispirare l’immaginario letterario di Elsa. Alberto Moravia racconta ad Alain Elkann (cfr. Vita di Moravia, p. 115) che Elsa «avrebbe voluto essere «leggera», come Stendhal, come Rimbaud, come Mozart, i suoi tre numi tutelari».

I primi anni di vita, i primissimi anni di scuola di Elsa sono fissati negli Aneddoti infantili oggi pubblicati in Racconti dimenticati.

Elsa Morante continua gli studi regolari nei licei romani Visconti e Mariani. Diplomatasi si distacca, per curiosità della vita, dalla famiglia cercando una vita indipendente. Si iscrive all’università, facoltà di Lettere, che abbandona assai presto per mancanza di mezzi. In questi anni, 1928-1930, per guadagnare, dà lezioni private di italiano e latino, aiuta gli studenti a scrivere le loro tesi di laurea, e pubblica poesie (non pagate) e racconti (pagati) su qualche rara rivista.

All’età di vent’anni, circa, incontra il critico letterario Giacomo Debenedetti il quale apprezzando i suoi racconti, sapendoli leggere, e intendendo ogni loro significato, li fece pubblicare dalla rivista Meridiano di Roma. Fra il 1930, circa, e il 1948, Elsa sviluppa un’intensa attività pubblicistica, per necessità e per vocazione, col proprio nome o sotto pseudonimi (Antonio Carrera, Renzo e/o Lorenzo Diodati), che comprende più o meno centoventicinque collaborazioni tra racconti, fiabe, fantasie, versi, eleganti articoli e cronache di costume, racconti storici, aneddoti infantili, con una media, a conti fatti di un racconto ogni venticinque giorni per nove anni di fila, per non dire dei racconti e abbozzi di racconti rimasti inediti o andati perduti. E in questa sua attività febbrile, mossa da «una certa furia devastatrice» che si intuisce il talento, che si riconosce il misterioso pozzo da cui nasce il romanzo Menzogna e sortilegio che lascia tutti sorpresi.

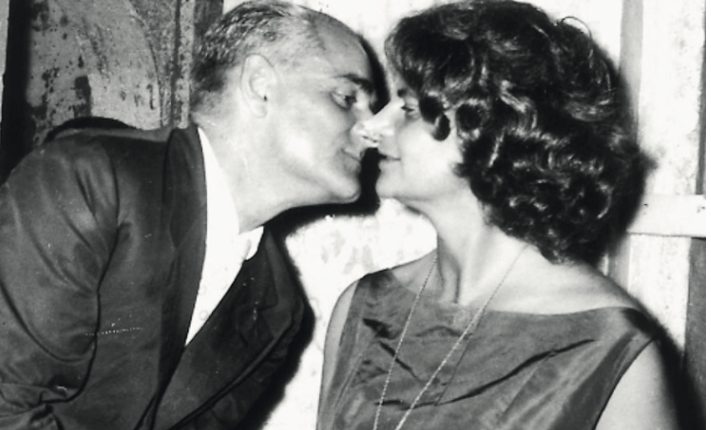

Nel novembre del 1936 alla birreria Dreher di Roma tramite il pittore romano Giuseppe Capogrossi incontra Alberto Moravia.

L’anno dopo, al ritorno di Moravia dalla Cina, ha inizio tra i due una relazione. L’autore de Gli indifferenti nella lunga intervista con Alain Elkann ricorda come Elsa «allora» fosse una «cattolica praticante [e, che] aveva per confessore padre Tacchi Venturi.

Nel novembre del 1937 Elsa visita la Sicilia. Un viaggio di soli tre giorni. Ed è in questi «soli tre giorni» che concepisce «con geniale capacità immaginativa» le «ottocento pagine di Menzogna e sortilegio».

Il 14 aprile 1941 nella chiesa del Gesù, in Roma, sposa Alberto Moravia. Celebra le nozze padre Tacchi Venturi. È il Lunedì dell’Angelo. Moravia ricorda come il matrimonio avvenne in una cappella dedicata alla Madonna, testimoni delle nozze furono Longanesi, Pannunzio, Morra e Capogrossi. Rammenta che «fu Elsa a volere questo matrimonio, perché era molto credente. Il suo confessore era padre Tacchi Venturi, il gesuita che ha negoziato il concordato con Mussolini. Io non ero credente, ma accettai per far piacere a Elsa. Elsa è rimasta religiosa, ma non credo che sia praticante. È molto cristiana, in modo moderno. Per lei il Vangelo è il più grande dei libri. Lo mette più in alto di qualunque altro testo religioso. Ma tra di noi non parlavamo mai di fede».

Nel settembre del’42 esce da Einaudi la fiaba illustrata con disegni dell’autrice Le bellissime avventure di Caterì, un «romanzetto [scritto] a dodici anni [e che aveva vinto] il concorso del Corriere dei Piccoli».

Nel 1943 comincia la prima stesura /redazione di Menzogna e sortilegio, col titolo Vita di mia nonna. La Seconda guerra mondialestravolge e anticipa, in Elsa, il passaggio dalla fantasia alla coscienza, dalla giovinezza alla maturità. Durante gli ultimi anni della guerra (settembre 1943) segue il marito, Alberto Moravia, nel suo rifugio in Ciociaria. Elsa si porta dietro la Bibbia, Alberto un’edizione de I fratelli Karamazov…Moravia, ricorda, «non avevamo che due libri, I fratelli Karamazov e la Bibbia … Il periodo da sfollati, lassù in montagna a Sant’Agata, fu il periodo in cui fui più intimo con Elsa.

Nell’estate del’44, Elsa, dopo una breve permanenza a Napoli, rientra con Moravia a Roma, in via Sgambati. Nella loro casa accolgono Umberto Saba, Attilio Bertolucci, Giorgio Bassani, Sandro Penna, Pier Paolo Pasolini. Il ritorno a Roma, il ritorno alla vita normale spazientisce Elsa, la fa diventare difficile, intollerante, e persino crudele. Elsa, inoltre, si rivela anche un’attenta analista politica. In un quaderno dal titolo Diario alla data 1° maggio 1945, ricorda, così, i giorni di piazzale Loreto: «Mussolini e la sua amante Clara Petacci sono stati fucilati insieme, dai partigiani del nord Italia». Ma soprattutto traccia un ritratto di Mussolini: «uomo mediocre, grossolano, fuori dalla cultura, di eloquenza alquanto volgare, ma di facile effetto, era ed è un perfetto esemplare esperto del popolo italiano contemporaneo…debole in fondo ma ammiratore della forza, e deciso ad apparire forte contro la sua natura. Venale, corruttibile. Adulatore. Cattolico senza credere in Dio. Corruttore. Presuntuoso. Vanitoso. Bonario. Sensualità facile, e regolare. Buon padre di famiglia, ma con amanti. Scettico e sentimentale… Lo abbaglia il prestigio di certe parole: storia, chiesa, famiglia, popolo, patria, etc…, ma ignora la sostanza delle cose; pur ignorandole le disprezza o non cura, in fondo, per egoismo e grossolanità» (E. Morante, Opere, Meridiani, p. LI).

Elsa Morante è una donna attenta alla realtà, alla storia. Coglie e riversa sulla carta le trasformazioni, le metamorfosi di quegli anni. Dal dicembre del’45 collabora a uno dei primi numeri dell’«Europeo». Nella primavera del 1948 viaggia per la prima volta in Francia e nel Regno Unito. Nel mese di giugno edito da Giulio Einaudi esce il romanzo Menzogna e sortilegio: il libro più notevole che io ho scritto fino a oggi, confessa, la Morante. Un romanzo inspiegabile – ingegnoso e forbito (Cecchi-Sapegno) – che sorprende la critica, lo stesso editore. Un romanzo che non viene capito, accettato, compreso». Fa eccezione la testimonianza di Natalia Levi Ginzburg.

Nello stesso anno, il 15 agosto, soprattutto per merito di Giacomo Debenedetti, il romanzo di Elsa, Menzogna e sortilegio vince il premio Viareggio (1948) insieme ai Fratelli Cuccoli di Aldo Palazzeschi.

Nel 1957 L’isola di Arturo, l’altro capolavoro dell’autrice, il protagonista un ragazzo orfano, è alla ricerca di una madre sostitutiva, ma finirà per innamorarsi della giovanissima matrigna. Un romanzo di formazione, un romanzo di iniziazione alla vita adulta dove è decisivo l’elemento mitico, la stessa Procida assume una dimensione simbolica e universale. Alla fine del romanzo, falliti i tentativi di instaurare un rapporto con il padre e di amare la matrigna, Arturo abbandonerà Procida perché chiamato alla guerra (siamo negli anni del secondo conflitto mondiale). Nel 1957 Elsa Morante è stata la prima donna a ricevere il premio Strega.

Dopo l’Isola di Arturo, inizia per la Morante un periodo di crisi e di riflessione che coincide con il rivelarsi dei nuovi caratteri della società di massa, con il diffondersi delle forme di contestazione e di rifiuto proprie della nuova sinistra. Avverte il lacerarsi di quel mondo incantato, magico e favoloso che aveva rappresentato nell’Isola di Arturo. Si sente chiamata proprio in quanto scrittrice a dire la sua parola. Al potere schiacciante e distruttivo dell’industria e del capitale la Morante oppone la forza della giovinezza e della bellezza, i valori autentici e spontanei rappresentati dai poveri, dagli umili, dagli esclusi, dall’antica, incontaminata vita popolare. La prima esplicita manifestazione di questo atteggiamento “politico” della Morante è contenuta nella conferenza Pro o contro la bomba atomica, letta la prima volta a Torino nel 1965. La sua espressione più significativa va individuata nel libro di poesia “Il mondo salvato dai ragazzini” ed altri poemi pubblicato nel 1968, un libro diviso in tre parti (Addio, La commedia chimica, Canzoni popolari) che vuole rivolgersi ai “felici pochi” che mantengono la coscienza e il senso della bellezza

Il mondo salvato dai ragazzini ed altri poemi è un romanzo, un memoriale, un manifesto, un balletto, una tragedia, una commedia, un madrigale, un documentario a colori, un fumetto, una chiave magica. Il significato di questo titolo non è davvero frivolo […] Chi siano in ultima analisi, secondo l’autrice, i ragazzini è spiegato nella prima delle canzoni popolari […] Essi si identificano, in sostanza con i Felici Pochi (F.P.), nei quali consiste il sale della terra, e che saranno infine, sempre, i veri rivoluzionari.

Un altro grande amore di Elsa Morante è il cinema. Per Franco Zeffirelli scrive le parole del giullare in Romeo e Giulietta (1968). Per Pasolini recita un cameo in Accattone (1961). Pasolini volle la sua consulenza per i film Il Vangelo secondo Matteo (1964) e Medea(1969). Per Radio Rai tiene una rubrica cinematografica presso conclusa a causa di un intervento censorio.

Nel 1974 è pubblicata la sua opera più significativa, La Storia, uno “scandalo che dura da diecimila anni” si legge in copertina, che ha travolto nel suo insensato percorso le masse dei deboli, delle vittime e dei bambini. Questa tesi viene dimostrata nella vicenda di una maestra elementare, Ida Ramundo, la quale vive con il figlio Nino a Roma negli anni della Seconda guerra mondiale e che, in seguito alla violenza subita da un soldato tedesco, ha un secondo figlio Giuseppe, chiamato Useppe. La morte dell’innocente Useppe in tenera età acquista il significato di un sacrificio con cui si scontano i mali degli uomini.

Elsa Morante ha impiegato tre anni per la stesura e la composizione del libro. La Storia comincia con una indicazione cronologica (“un giorno di gennaio dell’anno 1941”) e si conclude con “quel lunedì di giugno 1947”. Queste due date comprendono un arco di quasi sette anni, ad ognuno dei quali è dedicato un capitolo. La Storia è dedicata a quei piccoli (Vangelo secondo Luca X, 21) evocati nell’esergo del romanzo: Non c’è parola, in nessun linguaggio umano, capace di consolare le cavie che non sanno il perché della loro morte (Un sopravvissuto di Hiroscima) […] hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi e le hai rivelate ai piccoli […] perché così a te piacque (dal Vangelo secondo Luca 10,21).

Le tirature de La Storia furono altissime e raggiunsero presto le seicentomila copie. “Chi oggi ha meno di quarant’anni non può immaginare il fracasso, il frastuono e anche la comicità che questo romanzo causò. La Morante fu accusata di speculare sulla sofferenza, di vendere la disperazione (C. Garboli in Il romanzo che fece discutere l’Italia di Destra e di Sinistra, in “la Repubblica” del 24 settembre 2002).

Nel 1976 inizia Aracoeli e lo pubblica nel 1982. Il lavoro su Aracoeli durò sei anni, dal 1976 al 1982, e fu segnato dal dramma della semiparalisi, perché, nel pieno della redazione di questo romanzo, Elsa Morante restò vittima di una “brutta frattura” al femore, inciampando in un gradino del ristorante Giggetto al Portico d’Ottavia, nel marzo del 1980. Era in compagnia di tre amici napoletani, Fabrizia Ramondino, Carlo Cirillo e Tonino Ricchezza. Erano stati al cinema, a vedere Manhattan di Woody Allen. Non si riprenderà più da questo incidente, anche perché rifiutò per ben due volte di farsi operare, come il suo stato richiedeva.

In quest’ultimo romanzo la Morante ogni illusione su una possibile “salvezza” del mondo, sulla funzione positiva che una scrittrice può giocare nella realtà. Le polemiche suscitate da La Storia, le cupe vicende pubbliche degli anni Settanta, la minaccia della vecchiaia e della malattia, le posizioni dell’ultimo Pasolini e la sua tragica fine la inducono a un “pessimismo radicale”. Come nel romanzo L’isola di Arturo la Morante fa parlare un personaggio maschile Emanuele che alla ricerca ossessiva dell’immagine di Aracoeli, la madre andalusa morta quando egli era bambino. Ma a differenza di Arturo, Emanuele è un omosessuale triste e solitario ormai avanti negli anni che lavora a Milano in una casa editrice. Il suo non è un racconto di iniziazione ma di delusione e di negazione. “Morte” è l’ultima parola del romanzo.

Nel 1983 tenta il suicidio. Aracoeli era uscito in libreria nel novembre del 1982. Lei tenta di uccidersi il successivo 6 aprile (con il gas e ingerendo Nembutal). Sono passati quarant’anni dal suicidio del padre Lo Monaco, venti dalla morte di Bill Morrow. Viene salvata dalla governante, Lucia Mansi (con un’interessante coincidenza il nome del protagonista della Disobbedienza di Moravia suona quasi omonimo: Luca Mansi). Quella mattina Lucia era arrivata provvidenzialmente in anticipo sul suo orario abituale. Nel corso delle analisi mediche che seguono al gesto disperato, viene diagnosticata un’idrocefalia incurabile. E così Elsa passa gli ultimi due anni di vita in una clinica di Roma quasi sempre costretta a letto.

Muore d’infarto, Elsa, nella sua camera della clinica Margherita, il 25 novembre 1985, a mezzogiorno. Poco prima che morisse, Dacia Maraini era andata a farle visita. C’era anche Carlo Cecchi, seduto sul davanzale della finestra. La cerimonia (religiosa) dei funerali si svolge nella chiesa di Santa Maria del Popolo, molto vicina ai due indirizzi di Elsa, via del Babuino e via dell’Oca, il 27 novembre del 1985, il giorno precedente il settantottesimo compleanno di Moravia. Aveva chiesto che si suonasse il Flauto magico di Mozart, le prime canzoni di Dylan e la Passione secondo San Matteo di Bach, ma fu esaudito solo il terzo desiderio, perché l’organista che suonò Bach non aveva a disposizione le altre partiture. Elsa volle essere cremata. Le sue ceneri furono in un primo momento inumate nel cimitero di Roma, il Verano. Ma un anno dopo, in maggio – così sostiene Carlo Cecchi – lui le avrebbe fatte riesumare per disperderle al largo dell’isola di Procida. Nei giorni finali, come libro sul comodino, teneva l’Inferno di Dante.

Altri articoli della stessa rubrica

Il Novecento delle donne/Sibilla Aleramo, una donna in cerca di sé stessa