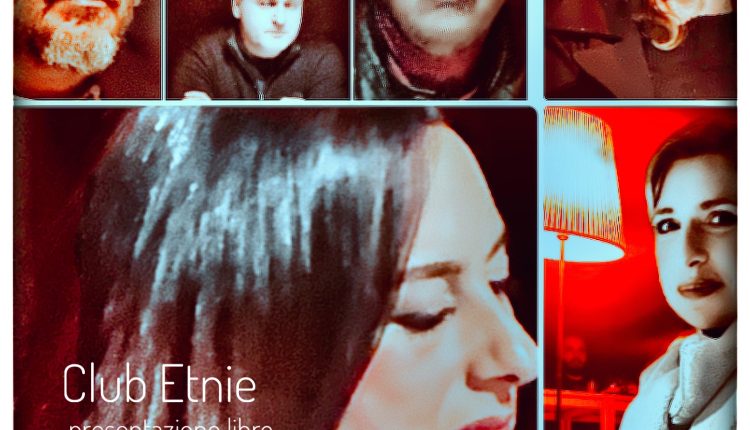

C’è un momento, in ogni evento culturale che si rispetti, in cui la sala smette di essere un semplice contenitore di pubblico e diventa un organismo vivo, vibrante, capace di trattenere il respiro. È ciò che è accaduto domenica scorsa nella serata di presentazione di Note2, l’ultima opera di Sabina Russo, presso il Club Etnie di Marcianise. Non è stata una presentazione qualunque, ma un’esperienza che ha travalicato i confini della linearità narrativa, mettendo in discussione le convenzioni del dialogo e del pensiero.

Sabina Russo non è una scrittrice che si accontenta di raccontare, ma è colei che pone domande che scavano a fondo nella coscienza collettiva. Non concede risposte facili, non cerca il conforto della prevedibilità. Il suo approccio è netto: spezzare le catene della logica convenzionale e aprire scenari inaspettati, dove l’essere umano si trova faccia a faccia con i suoi limiti e le sue responsabilità.

E così, nel cuore di Marcianise, in una serata di febbraio in cui il cielo è finalmente chiaro, non è bastato il sereno a placare l’inquietudine che si è presentato tra le file degli spettatori. Perché Note2 costringe a riflettere, a sospettare, a chiedersi se persino un androide abbia diritto a un risarcimento morale per il trattamento ricevuto dall’umanità.

Note2 è l’evento letterario di questo mese di febbraio, l’incontro che ha visto la partecipazione di relatori prestigiosi e di una bravissima attrice. Al tavolo degli intervenuti c’è stata la presenza della giornalista Laura Ferrante che ha introdotto e presentato l’evento oltre che del giornalista Fiore Marro direttore di Belvedere News, e poi di Michele Letizia, creativo, del libraio Achille Callipo e del docente di filosofia Luigi Di Nuzzo; sul palco ha arricchito la serata l’attrice Daniela Quaranta per recitare il suo monologo mentre ricche di sound le musiche di Paky Di Maio e di Luigi Iacono.

I temi affrontati hanno riguardato la comunicazione, la tecnologia, l’identità umana e quella robotica e poi quelli più che sensibili della vita e la sua fine come morte inevitabile o come continuazione della vita stessa.

La serata è stata inaugurata dal potente monologo dell’attrice Daniela Quaranta interprete d’eccezione, scelta dalla Russo per trasporre sul palco l’anima del suo libro. Quaranta non si è limitata a recitare, ma si è fatta medium di un sentire profondo, trasformando la parola scritta in un’esperienza sensoriale che ha avuto la capacità di avvolgere e di scuotere.

Il suo monologo ha affrontato il tema della morte in modo inaspettato: non come semplice evento biologico, ma come condizione esistenziale che si riflette sulla vita stessa. Senza morte, non esiste vita; senza consapevolezza della fine, non si coglie il senso del presente. La sua interpretazione sentita, a tratti struggente, ha catturato l’attenzione della sala, ponendo l’accento su uno dei temi centrali del libro: la dipartita del nonno di Antonio.

Ancora piccolo, Antonio è il protagonista del libro con il suo ruolo che crea il momento di rottura che poi porta al confronto tra il concetto di perdita e inesorabilità del tempo.

Ed è così che nel monologo di Daniela Quaranta, il racconto del tragico evento ha trasmesso l’amara constatazione del piccolo Antonio della morte del suo punto di riferimento: “quello era morto per davvero ed era la morte di lui, mio nonno. Tutto intorno invece era come un film uguale a quei film dove il film cerca di spiegarti che cosa succede quando uno muore: succede che è morto, che cosa accade quando succede la morte e il morto in questione era il vivo da cui appresi la vita, ma in quel momento m’insegnò anche la morte”.

E, poi, il dolore dell’assenza, la confusione di chi non riesce ad accettare, fino in fondo, la fine, e che si trova improvvisamente solo in un mondo che appare grande e incomprensibile: è troppo per un bambino elaborare quel lutto che però lo porterà a maturare e ad asservire a se stesso la tecnologia, quella che in Android troverà man mano la massima applicazione, espressione del suo essere robot, troppo umano, coerente all’altra domanda che pone la Russo e cioè se un umano possa essere troppo robot.

Daniela Quaranta, con la sua interpretazione ha elevato la recitazione ad un livello superiore: ha concesso la sua anima per essere ascoltata, poi, percepita e infine assunta come testimone del dolore di Antonio, quel dolore ri-costruito, parola dopo parola, quasi il pretesto che porta ad una pausa di qualche istante, centrale nell’interpretazione. È il modo ideale per lasciare che il silenzio possa parlare rumoroso al posto delle parole. È uno degli ossimori che dolcemente la Russo dichiara presenti nella sua opera a chi l’ascolta.

Il pianto che ne consegue della Quaranta è vero: non è indotto dalle esigenze del monologo, perché diversamente non potrebbe essere interprete fino in fondo del pianto di Antonio. Le lacrime sono state quelle di Daniela, non quelle dell’attrice, in ogni caso quelle necessarie per incontrare le lacrime dei cuori in tumulto dei presenti, affascinati e poi rapiti dalla sua impostazione scenica, priva di atteggiamenti eccessivi, ma efficace, e, dunque, anch’essa vera.

La Russo ha poi riportato all’essenza della realtà chi tra i presenti, s’era fatto trasportare dalle parole riferite d’Antonio, identificandosi nel suo dolore, il dolore di chiunque abbia perso in tenera età il proprio punto di riferimento. La scrittrice dona così agli attenti ascoltatori la chiave per la decodifica della sua creatura, perché Note2, per essere compreso appieno, necessita di attenzione e di concentrazione. Ma quando l’attesa sale tra i presenti, alla ricerca di un qualcosa che dia loro ristoro per tanta sofferenza percepita, si è presenta la magia della commozione che si è trasformata in meditazione che è preparazione ideale per meglio comprendere ciò che di lì a poco il filosofo Luigi Di Nuzzo ha poi portato all’attenzione dei presenti.

Il protagonista Antonio, dopo la morte del nonno, cerca un modo per colmare quel vuoto e dare un senso alla perdita. Lo farà da adulto attraverso Android, un’entità artificiale che, nel corso della storia, sviluppa una consapevolezza emotiva sempre più simile a quella umana.

È indubbio che Note2 non sia un romanzo di fantascienza, ma un’opera che pone al lettore domande profonde: le macchine possono sviluppare emozioni autentiche o solo simulare l’umanità? Siamo noi a umanizzare i robot, o siamo noi che stiamo disumanizzando la nostra natura? Cosa significa davvero essere umani?

Android, non vuole essere un oggetto, non accetta di essere solo un ingranaggio di un sistema, vuole vivere o meglio vorrebbe vivere a modo suo. Ed è proprio questo che lo pone in contrasto con il mondo degli uomini, che invece sembrano sempre più programmati, standardizzati e privi di un’identità autentica.

È toccato ad Achille Callipo, libraio, parlare dello stato dell’arte dell’editoria tradizionale verso quella indipendente. Da una sua analisi del settore risulta che l’editoria mainstream abbia prodotto 69.000 libri in un anno, senza dimenticare la produzione non catalogata, autonoma, quasi clandestina, che sta risorgendo come fenomeno culturale.

Ha proseguito con un’analisi che ha messo in risalto talune criticità, fino a portare l’attenzione dei presenti sul colosso delle vendite on line Amazon, dominatore incontrastato del mercato di riferimento, che ha di recente disinvestito sui libri, segno che nel settore sono in corso importanti trasformazioni se non veri e propri ridimensionamenti.

Altro punto interessante del suo intervento si è concentrato proprio su Note2, mettendo in risalto come il libro benefici di una fattura estetica particolare, e poi “sfuggente”, perché privo del codice ISBN, eppure portatore di un messaggio importante che si perfeziona grazie all’eccellente progetto grafico ideato e realizzato da Luigi Iacono.

Callipo ha chiuso con una speranza e un elogio: che le sue innumerevoli stampe fatte da ragazzo riconducibili agli anni in cui i motori di ricerca in rete muovevano i primi passi, e perché no, anche i libri non convenzionali, possano essere ritrovati tra cento anni su di una bancarella; e che l’idea di chiedere scusa alle “macchine” risulti essere un elemento di novità.

L’intervento a seguire è di Michele Letizia che, a ragion veduta, può essere innalzato ad una vera e propria performance per l’utilizzo che ha fatto di diversi strumenti. Spruzzare profumo intorno a se sta a significare l’impossibilità delle “macchine” di sprigionare odori che, nonostante entro certi limiti possano essere sintetizzati, non potranno mai essere paragonati a quelli di un essere umano, che si formano per la combinazione di odori e del PH della pelle.

Letizia ha poi spostato l’attenzione dei presenti su diversi temi legati alla tecnologia, alla filosofia e all’evoluzione sociale. E lo ha fatto partendo proprio da Note2, esplorando il rapporto tra umani e robot che pone interrogativi sulle emozioni e sull’amore. Ha proseguito con una provocazione sul concetto d’intelligenza artificiale, evidenziando come la tecnologia, dalle calcolatrici ai robot, abbia modificato il nostro modo di pensare e interagire.

Letizia ha fatto riflette sul progresso tecnologico e sulla crescente accettazione di strumenti artificiali, inclusi i robot umanoidi e le bambole in silicone, interrogandosi su come il futuro potrebbe trasformare i rapporti umani. Ha menzionato Elon Reeve Musk e il concetto di robot-compagne/i, sollevando questioni etiche sulla direzione che la società sta prendendo. Infine, ha utilizzato i mattoncini Lego come metafora del DNA umano e della sua possibile evoluzione, accennando alla teoria delle eliche del DNA bloccate nel tempo. E lo ha fatto rotolando sul tavolo una serie di mattoncini di plastica, quale simbolo di un futuro DNA legato ad un androide.

Dai concetti espressi e dalle conclusioni che ne sono conseguite di Letizia a quelli filosofici di Luigi Nuzzo, il passo è breve; ed ecco che il monologo di Giorgio Gaber, tra gli artisti più importanti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra, proposto in apertura ha emozionato la sala, e non poco. Fanno riflettere gli elementi chiave del monologo che ha messo in risalto il potere del linguaggio, giocando sull’idea che le parole abbiano un suono, un impatto emotivo diverso a seconda di come sono pronunciate (es. “quieto” vs. “zitto”). Poi, c’è la critica all’intelligenza che viene considerata quasi un ostacolo, mentre la fisicità e l’istinto sono visti come elementi più autentici.

C’è anche la morte, sopratutto la morte e ancor più il dolore dell’assistere. Il racconta della morte del padre, sottolinea così l’impotenza di fronte alla fine della vita e il senso di solitudine che ne deriva. Infine, il paradosso, del morire con il riferimento al porcellino che “quando si muore bisogna anche godere”, suggerisce un’idea ambigua e disturbante della morte probabilmente come esperienza sensoriale estrema.

Il monologo di Gaber è solo il preludio all’intervento di Di Nuzzo, che si è sostanziata in un’analisi filosofica profonda di Note2, e non solo, con particolare attenzione ai temi dell’incomunicabilità, della morte, della solitudine e della trasformazione umana. Essa è partita dall’interpretazione di Giorgio Gaber, che nel suo monologo mostra il fallimento della comunicazione attraverso vari mezzi: la parola che fallisce nel creare un contatto reale, il gioco che a sua volte fallisce perché non può essere utilizzato come linguaggio universale, l’eros e la sessualità che pure si rivelano insufficienti.

E la morte che dovrebbe accomunare tutti, si dimostra inadeguata come mezzo di connessione. C’è poi il rapporto tra vita e morte che il relatore ha ricavato dal paragone tra Note e Note2, dove nel primo libro l’autrice ha affrontato temi legati alla vita quali la lotta, la resistenza e il coraggio di affermare se stessi, mentre nel secondo, è emerso il passaggio verso la morte, che non è l’opposto della vita, ma ne fa parte.

Ed è così che la morte viene indicata, e vista, sotto due prospettive: la morte del nonno che ha lasciato al nipote una serie di significati e un vuoto da colmare e la morte dell’essere umano che diventa sempre più robotico, mentre il robot, al contrario, diventa più umano.

Questo ribaltamento di ruoli è centrale nel libro e pone una domanda fondamentale: stiamo umanizzando le macchine o disumanizzando noi stessi? E l’idea deve essere vissuta per essere reale? E qui di Nuzzo ha citato la frase di Gaber “un’idea finché resta un’idea è solo un’astrazione, bisogna mangiarla, digerirla, trasformarla”.

Il libro di Sabina Russo non è un prodotto costruito, ma un’espressione autentica di sé. È vita vissuta su carta, non solo concetti astratti. Poi, Di Nuzzo esprime il concetto che ogni individuo sia irripetibile e veda il mondo in modo soggettivo (“Il soggetto prevale sull’oggetto”, citando Kant). Va da se che la vera comprensione di un altro essere umano risulti essere impossibile: possiamo avvicinarci, ma mai coincidere completamente. Per questo motivo, la chiave della serenità è imparare a stare bene con se stessi, senza dipendere dagli altri.

Ha chiuso i lavori l’intervento del direttore Fiore Marro che ha comunicato ai presenti che pur essendo un tradizionalista borbonico, legato al passato, è sufficientemente orientato alle nuove tecnologie. Ha ricordato a tal proposito di aver fatto la prefazione ad un libro che parlava di alcuni ragazzi proiettati nell’anno 3000 che in compagnia di macchine stavano cercando di salvare il mondo e che le stesse si muovevano con la forza, lo spirito, l’anima e con il cuore di un essere umano.

Poi nel leggere Note che affronta questi stessi temi, e poi Note2 in cui di nuovo c’è questa unione tra il robot e l’animo dell’essere umano, lo ha portato a ciò che rappresenta la disperata ricerca delle nuove generazioni che vogliono umanizzare ciò che è macchina. Ha individuato la possibilità che sia ancora possibile salvarsi perché i giovani vanno alla ricerca del cuore, dell’anima, della bellezza e della salvezza. Ha ricordato che questi temi sono stati in passato già affrontati con l’incontro tra l’essere umano e il robot, collaboratrice domestica, nel film di A. Sordi “ Io e Caterina”.

In esso ad un certo punto il robot diventa geloso delle attenzioni che il suo padrone dà alla propria moglie determinando una situazione ingestibile. Questa stessa negatività è possibile riscontrarla anche in Ridley Scott con il suo Blade Runner. Marro ha rammentato ai presenti quando l’umanoide cominciò a comportarsi come un essere umano e quindi quando quest’ultimo decise di eliminarlo perché diventato pericoloso. Chiude il film il salvataggio in estremis di Rutger Hauer che salva l’essere umano mentre lui sta per morire.

Con Note 2, Sabina Russo conferma il suo talento nel destrutturare le regole della comunicazione, nel mettere il pubblico di fronte a domande scomode, capaci di restare impresse nella mente. La sua scelta di affidarsi a relatori d’eccezione e a Daniela Quaranta per dare voce alle sue parole si è rivelata vincente: l’incontro tra le due sensibilità ha generato un evento che non si è limitato a intrattenere, ma ha lasciato un segno profondo.

Il Club Etnie, con la sua atmosfera intima e selettiva, da poco riportato a nuova luce, ha fatto da cornice perfetta a un esperimento culturale che non è per tutti, e che proprio per questo acquista un valore ancora maggiore. Perché l’arte, quella vera, non cerca il consenso facile, ma sfida, interroga e scompiglia.