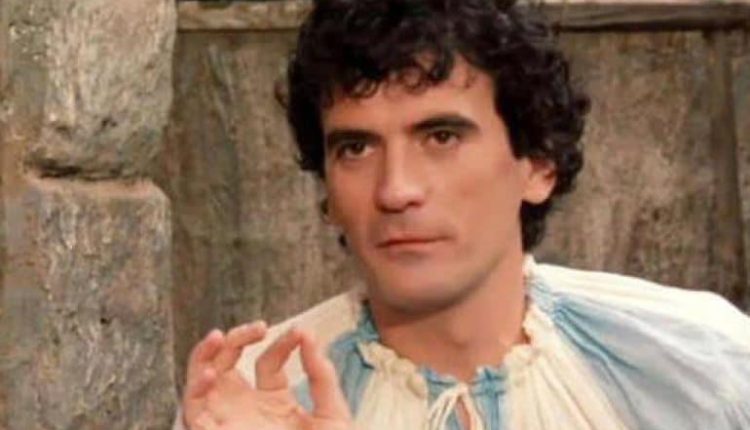

Presso il Teatro Ricciardi (dal 19 al 22 ore 18) è in programmazione “Laggiù qualcuno mi ama” di Mario Martone. Si tratta di un bellissimo e commovente docufilm, una testimonianza di tutto ciò che Massimo Troisi ci ha lasciato. Martone ci svela il volto del Troisi regista, più che del Troisi comico e per farlo ci racconta gli anni della sua formazione. Durante il film il regista conversa con coloro che hanno conosciuto Troisi e con quanti si sono sentiti ispirati dalla sua figura. Si tratta di Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, personalità che lo hanno studiato, come Goffredo Fofi e la rivista Sentieri selvaggi, e Michael Radford e Roberto Perpignani. Tra le testimonianze più belle e toccanti c’è quella di Anna Pavignano che Martone non incontra per ricostruire la storia sentimentale di Troisi, ma per conoscere la scaturigine dei suoi processi creativi e artistici, in considerazione del fatto che Troisi scriveva con la Pavignano i suoi film. Da questa ricostruzione emerge che il cinema di Troisi è bello, perché ha la formula della vita è sembra rimandare al alcune scene dei film di François Truffaut, in particolare a “I 400 colpi”. Nei suoi film la vita e l’amore sono messi in scena spudoratamente, la comicità è al servizio dell’esplorazione dei sentimenti. Un filosofo ha affermato che è per via della nostra impossibilità di amare che siamo condannati all’amore. Massimo ha cercato di mettere in scena questa massima attraverso la sua afasia espressiva, che si scioglie solo nei versi di Neruda e attraverso la sua fragilità che consentiva a tutti di immedesimarsi nel suo personaggio.

Nel film si cita anche la bella biografia a cura della sorella di M.Troisi e di Lilly Ippoliti, Iacobelli editore 2012, della quale riportiamo un passo

“All’epoca nessuno di noi avrebbe mai pensato che quello potesse essere un segno premonitore del destino di Massimo. Ironia della sorte, quella con il latte Mellin fu la sua prima e ultima esperienza in pubblicità, e in tutta la sua carriera Massimo non volle mai legare la sua immagine a prodotti commerciali. Negli anni Ottanta rifiutò un’offerta da capogiro da parte di un noto marchio di caffè. E di proposte simili ne arrivavano di continuo, ma lui non cedeva. In fondo Massimo ha sempre avuto le idee molto chiare e non voleva essere ingabbiato in un cliché che associasse il suo volto di illustre napoletano al caffè. Perché il suo è stato un continuo tentativo di capovolgere i cliché e di dare alla napoletanità un nuovo volto, svuotandola del folclore spicciolo e facendone emergere un disagio esistenziale in cui tutti si sarebbero potuti riconoscere. Con quel suo modo di trascinare le parole che sfiorava la balbuzie, con quel toccarsi ossessivamente il sopracciglio, come se fosse un tic, trasformò la maschera di Pulcinella, e nella carrellata di macchiette cristallizzate nell’immaginario comune – il napoletano guappo, camorrista, pizzaiolo e suonatore di mandolino – Massimo fece irruzione con un napoletano diverso: inibito, umile, goffo, timoroso di sbagliare e senza mai una risposta pronta.

Se non avesse dato vita a questo personaggio probabilmente sarebbe passato inosservato fra i tanti comici del momento. Invece, senza retorica, riuscì a rendere Napoli un pretesto per parlare di un malessere sociale diffuso, in modo profondo e senza falsi intellettualismi.

Massimo ha dato voce così a quei napoletani che non riescono a esprimersi, e non perché siano balbuzienti o non abbiano idee, ma perché sono schiacciati da personalità più forti, perché non hanno avuto modo di arricchirsi dal punto di vista culturale o perché eccedono in umiltà”