Per il numero di aprile della rubrica “Il Novecento delle donne” diretta dal prof. Pasquale Vitale , il prof Pietro Salvatore Reina ci parla di Anna Banti

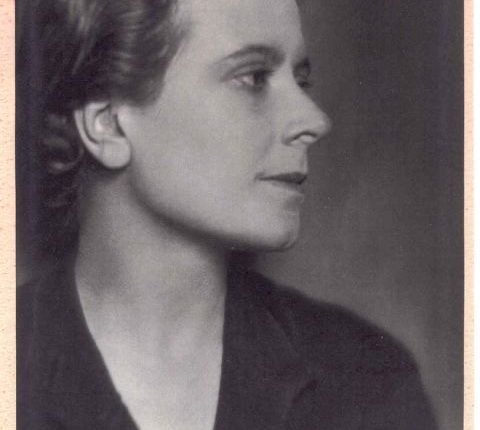

Anna Banti (pseudonimo di Lucia Lopresti) nasce a Firenze il 27 giugno del 1895 in via sant’Agostino 14, figlia unica di Luigi Vincenzo Lopresti e di Gemma Benini. Il lavoro del papà, un avvocato delle Ferrovie, costringe la famiglia a spostamenti continui: dapprima a Parma, poi ad Ancona e infine nel 1901 a Bologna, dove Lucia passerà gli anni della propria infanzia. Frequenta le elementari all’istituto-convitto Ungarelli. Fin da piccola coltiva l’amore per la scrittura, bambina estremamente creativa già si diletta nel raccontare e scrivere favole. In un’intervista del ’71, confessa: «Mi misi a scrivere perché m’è sempre piaciuto raccontare. Fin da bambina raccontavo favole ai bimbi più piccoli e segretamente scribacchiavo. Ero figlia unica, ero timida, avevo poche amiche: questo forse ha contribuito»(dall’intervista di e con Grazia Livi, Tutto si è guastato, «Corriere della Sera», 15 aprile 1971, p. 12)

Il 21 ottobre del 1905 si trasferisce a Roma in via Bergamo 43. Nel periodo delle scuole medie legge molto, tutti i libri che riesce a trovare in casa: da Goldoni, a Dumas, a Verne e Balzac (solo in un secondo momento si aggiungeranno Manzoni e Proust). A partire dall’autunno del 1911 frequenta il Liceo Tasso. L’anno della terza liceo sarà segnato dall’incontro con Roberto Longhi, che terrà tra il 1913 e il 1914 lezioni di Storia dell’arte nei licei Tasso e Visconti.

Dalla Premessa di Anna Banti alla Breve ma veridica storia della pittura italiana, di Roberto Longi, introduzione di Cesare Garboli, BUR, 1997: «L’ultima ora della mattinata, dalle 12 alle 13, ci era stata annunziata come di carattere sperimentale perché dedicata alla storia dell’arte, disciplina pressappoco nuova, sottoposta a controllo. Eravamo più che stanchi anestetizzati da quattro ore di lezioni, non tutte gradevoli e gradite: la notizia di questa nuova «materia» ci lasciò piuttosto indifferenti e neppure curiosi del nuovo docente quando egli si presentò: piuttosto giovane, ci parve. Lui entrò con un passo lungo e slanciato che oggi diremmo sportivo se non aggressivo. Era bruno, pallido e ci guardava socchiudendo gli occhi come per una ostentata miopia – o meglio – per mantenere le distanze. Noi eravamo troppo ragazzi per decifrare l‘espressione di una faccia nuova, sicché questo professor Longhi ci parve altero e alquanto ironico. Non potevamo supporre che quell’alterigia nascondeva la timidezza di chi è ancora troppo vicino ai banchi di scuola per non sentirci protervi e ostili. […] Fin dalle prime lezioni con parole spicce e limpide egli ci espose in una specie di decalogo un sistema di lettura basato su una serie di idee concrete e controllabili che avevano guidato i più celebri pittori italiani posti davanti ai problemi della visione del mondo. […] Non sapevamo di ascoltare una specie di rivoluzionario, ma chi fra noi lo capì gli rimase fedele al punto che bellezza, grazia., forza, maestosità acquistarono per lui un nuovo significato[…]Il giovane professore era sempre piuttosto rigido, ma molto generoso e tanto «liricamente» persuasivo da contaminarci quasi tutti. Egli stese per prepararci all’esame un manipolo di bellissime pagine manoscritte che compongono questo volu metto […] Non si tratta di uno dei soliti manuali ma di una guida alla comprensione di un linguaggio muto, senza suono e perciò altamente eloquente. Noi lo riteniamo più utile e attuale degli ultimi prodotti didattici usati nei nostri infelici licei»

Si inscrive alla facoltà di Lettere all’Università di Roma: «i miei genitori avevano una villa, in fondo a via Nomentana ed io ricordo che scrivevo in giardino, in un boschetto […] All’inizio scrivevo racconti, cosine autobiografiche. Intanto studiavo all’Università, e nei momenti liberi andavo al Collegio Romano o alla Biblioteca Nazionale, dove leggevo quello che via via m’interessava di conoscere. Mi sistemavo nelle sale di studio al piano superiore dove c’erano certe cellette, fra gli scaffali, che davano un gran senso di pace. Una pace conventuale. Praticamente ho passato in biblioteca tutta la mia giovinezza» (dall’intervista con e di G. Livi, Tutto si è guastato).

Si laurea con una tesi sul pittore e incisore veneziano Marco Boschini (1602-1681) discussa con il professore Adolfo Venturi. Il percorso di studio di Anna Banti testimonia il profondo interesse che ha, nell’ambito della Storia dell’arte, per i pittori del Seicento e, in particolare, per Caravaggio; interesse che, alternato alla narrativa, perseguirà per tutta la sua vita.

Durante gli anni ́Venti approfondirà le sue conoscenze visitando musei e chiese nella città di Roma e altrove; nel 1921 si aggiudica una borsa di studio grazie alla quale avrà la possibilità̀ di spostarsi a più riprese nelle varie città italiane (Torino, Milano, Genova, ecc.) visitando chiese e gallerie. È un periodo di intensa collaborazione affettiva e scientifica con Longhi con il quale si legherà in matrimonio. La cerimonia religiosa viene celebrata il 19 maggio 1921 in Santa Teresa in Roma.

Alloggiano nel villino dei genitori Lopresti in via Mogadiscio 7, iniziano a frequentare Emilio Cecchi e la moglie, la pittrice Leonetta Pieraccini; nei ritrovi a casa Cecchi o al caffè in via Veneto, partecipano ai salotti intellettuali romani. È in questo periodo che si attua l’assunzione dello pseudonimo di Anna Banti. Alla domanda di Sandra Petrignani se lo pseudonimo fosse un segno di paura la Banti risponde: «Paura no. Riservatezza sì. Mi sono detta: vediamo come va. Non volevo espormi direttamente e non volevo esporre Longhi. Per lungo tempo pochi hanno saputo chi fosse veramente Anna Banti (Sandra Petrignani, Le signore della scrittura, Milano, La Tartaruga, 1996, p.102). Nella già citata intervista con G. Livi Anna Banti specificherà maggiormente il perché e l’origine dello pseudonimo: «Ero la moglie di Roberto Longhi e non volevo espormi né esporlo con quel nome. Né volevo usare il mio nome di ragazza, Lucia Lopresti, col quale avevo già firmato degli articoli d’arte. Così scelsi Anna Banti: il mio vero nome, quello che non m’è stato dato dalla famiglia né dal marito». Attua una ricerca sulla memoria che si rivela particolarmente intensa e attenta alla specificità femminile, a personaggi sconfitti che, nonostante la propria condizione di vittime, affrontano coraggiosamente la vita, come evidenzia Il coraggio delle donne, 1940. Un «manifesto politico» delle ingiustizie che le donne hanno subito nei secoli. L’ultima edizione è del 1983.

Durante il secondo dopoguerra Anna Banti diventa una figura di rilievo nel dibattito culturale fondando, nel 1950, insieme al marito, la rivista «Paragone» ove partecipa regolarmente con racconti e recensioni di narrativa, cronache teatrali e cinematografiche.

Oltre alla critica d’arte, cinematografica, letteraria e di costume, la Banti fu anche traduttrice, mestiere non molto apprezzato. Ad esempio, traduce: Virginia Woolf, La camera di Giacobbe, André Chastel, L’arte italiana; H. A. Fournier, Il grande amico, Milano, Mondadori, 1971; Colette, La vagabonda, Milano, Mondadori, 1977; Jane Austen, Caterina. Grazie alla traduzione, si avvicina a una scrittrice che ammira molto pur non essendone confacente ai suoi gusti: Virginia Woolf.

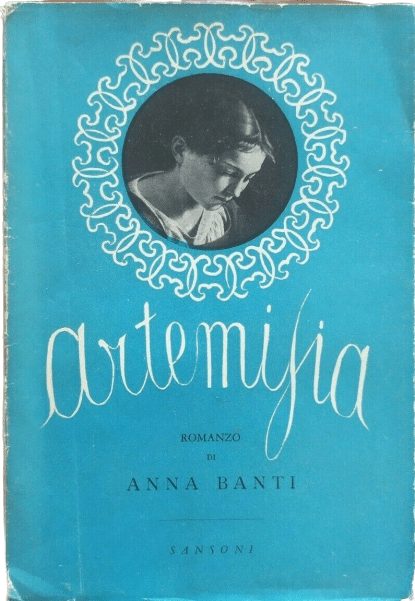

Il punto di svolta nella sua carriera avviene con la pubblicazione di Artemisia nel 1947. I successivi anni ́Cinquanta come i primi anni Sessanta saranno anni di intensa attività a partire da quella saggistica, genere che mai abbandonerà. Sono gli anni delle monografie d’arte, come Lorenzo Lotto, Valásquez, Monet e le traduzioni di Virginia Woolf. Vedono la luce importanti interventi critici, alcuni dei quali dedicati a scrittrici particolarmente care, come la Serao, alla quale ha dedicato una monografia (Matilde Serao, Torino, UTET, 1965). Da ricordare anche i racconti Le donne muoiono (1951) che le valse il Premio Viareggio nel 1952.

Il 1970 è segnato dal dolorosissimo lutto di Roberto Longhi, che muore il 3 giugno. Entra nella giuria del premio Viareggio, rimanendovi fino al 1980. Nel novembre del 1982 l’Accademia Nazionale dei Lincei conferisce ad Anna Banti il premio Antonio Feltrinelli.

Muore a Ronchi di Massa il 2 settembre 1985.

La prima edizione di Artemisia fu pubblicata a Firenze dalla casa editrice Sansoni nel dicembre del 1947, corredata delle incisioni di Mino Maccari. Il romanzo sarà ripubblicato da Mondadori nel 1953 e nel 1974 nella collana «Gli Oscar» con una prefazione Attilio Bertolucci, poi è stato edito, dal 2015, da SE, oggi – dal 14 novembre 2023- c’è una nuova edizione edizione del romanzo curato da Daniela Brogi per Mondadori. Con il suo libro Anna Banti fonda il mito di Artemisia e ci consegna una delle opere più significative del Novecento. Nella primavera 1944 Anna Banti ha quasi ultimato il suo racconto biografico dedicato all’artista Artemisia Gentileschi (1593-1656), ma in agosto il manoscritto va distrutto nei bombardamenti tedeschi su Firenze. Con «ostinazione accorata» la scrittrice torna allora al suo personaggio, «una delle prime donne che sostennero colle parole e colle opere il diritto al lavoro congeniale e a una parità di spirito fra i due sessi».

Il risultato è Artemisia: un libro di forti emozioni, chiaroscuri e identità nascoste, proprio come la pittura caravaggesca di Artemisia. Un dialogo tra due donne – l’autrice e la sua protagonista – che, a distanza di trecento anni, si parlano, si ascoltano, si raggiungono. Il personaggio di Artemisia invade la narrazione e costringe l’autrice a scrivere e ri-scrivere la sua storia: «La sento, da ragazzina disperata, stringermi le ginocchia. Non mi sono ancora levata in piedi, e i miei singhiozzi sono ora per me e per lei soltanto: per lei nata nel millecinquecentonovantotto, anziana nella morte che ci sta intorno, e ora sepolta nella mia fragile memoria» (A. Banti,Artemisia, p. 15).

Le voci si intrecciano: la narratrice rievoca gli eventi bellici, la pittrice narra le proprie vicende – a partire dal nodo duro, terribile, cruciale della storia: lo stupro subito dal ricco maestro Agostino Tassi, scelto dal padre per insegnarle la prospettiva, e il processo che ne segue, in cui la giovanissima Artemisia subisce le prime umiliazioni e soprattutto deve affrontare lo sdegno del padre, il pittore Orazio Gentileschi. Per volontà del padre, Artemisia è costretta ad un matrimonio riparatore e ripartire con il padre alla volta di Firenze. Nella nuova città inizia a emergere il suo talento e circolare il suo nome, riceve le prime committenze, frequenta amiche più o meno altolocate e dipinge Giuditta e Oloferne, che sarà il soggetto privilegiato della pittrice. Decide di allontanarsi dalla figura difficile e scomoda del padre, facendo ritorno a Roma e dal marito. Accanto al marito ha inizio una rinascita, il sentirsi donna, in un’atmosfera di caldi e affettuosi sentimenti: «A notte fonda, almeno una volta si svegliava del tutto, e al lumicino guizzante doveva certe felicità istantanee e intere, calde come il sangue. Cheta e immobile, contemplava quel dono, quella sorpresa, la creatura che le dormiva al fianco, abbandonata. Il suo respiro era tenue, infantile, l’ombrosità, la timidezza della veglia si risolvevano in fiducia: Antonio dormiva da innocente e un uomo innocente è gran cosa» (A. Banti, Artemisia, p. 72).

Artemisia sembra essersi finalmente ritagliata un proprio spazio di autonomia e di serenità con un uomo di buon animo, tuttavia presto questa atmosfera di tranquillità finirà per esaurirsi. La pittrice, ormai celebre, decide di trasferirsi in una abitazione piùlussuosa, dove però il marito non riesce a trovarsi a proprio agio e dalla quale, un giorno, fugge, abbandonandola. Artemisia decide di partire per Napoli e dà alla luce la sua unica figlia, Porziella. Continua a dipingere con maggior violenza, per superare la concorrenza privilegiata maschile: «Le sue armi furono: dipinger sempre più risentito e fiero, con ombre tenebrose, luci di temporale, pennellate come fendenti di spada. Imparino queste femminette, questi pittorelli invaghiti di delicature» (Banti, Artemisia, p. 96). Consapevole dell’irrecuperabilità del rapporto con il marito, decide di compire un lungo viaggio per raggiungere il padre, il quale l’accoglie con sincero affetto. Proprio alla corte inglese, la pittrice riuscirà a riallacciare un rapporto con il genitore fatto di ammirazione reciproca: finalmente si sente riconosciuta in quanto artista. È il momento di maggiore gratificazione della propria carriera, ma anche della propria identità di donna. In questa esaltante e serena atmosfera, Orazio si spegnerà in una notte d’agosto. Artemisia decide di far ritorno in Italia con il solo proposito di attendere la morte. Anna Banti si congeda dal proprio personaggio che le parla suggerendole un’ultima ma intensissima identificazione: ««Una donna che dipinge nel milleseicentoquaranta è un atto di coraggio» (Banti, Artemisia,179).